5分钟搞懂一条产业链:拆解上中下游,从产业链看中国智能眼镜行业结构、需求与商机

5分钟让你看懂产业链上中下游!

今天开启中国智能眼镜产业链板块!

2025年,AI技术与消费电子深度融合,智能眼镜行业迎来“百镜大战”。从小米AI眼镜1999元的亲民定价到苹果Apple AI Glass超万元的高端布局,从Meta Aria Gen 2科研级传感器矩阵的技术突破到雷鸟X3全彩波导显示的消费级创新,智能眼镜正从“功能叠加” “场景重构”跨越。

电商平台数据显示,今年上半年智能眼镜品类成交量同比激增10倍,入驻品牌数增长超3倍;在国家补贴与产业链协同下,产品均价从2000多元降至1500元左右,行业发展呈现出蓬勃活力。

今天,让我们一同深入探索中国智能眼镜产业链从上游至下游的全貌,揭开其背后的故事与奥秘。

一、智能眼镜的定义与分类

智能眼镜是集成传感器、计算单元、交互模块的穿戴设备,通过增强现实(AR)、虚拟现实(VR)或AI智能交互技术,实现信息处理、环境交互与场景适配。根据核心技术与功能定位,可分为三大类:

AR眼镜:通过光波导等显示技术将虚拟信息叠加于现实场景,主打“现实+虚拟”融合,核心应用于工业指导、医疗辅助等,代表产品如Rokid glasses、微软Holo Lens、雷鸟X3 Pro。

VR眼镜:通过封闭显示构建沉浸式虚拟环境,隔绝现实世界,聚焦游戏、虚拟社交,如Meta Quest、Pico系列。

AI眼镜:以语音交互为核心,集成摄像头与音频模块,无显示屏幕,侧重轻量化与日常场景,如Ray-Ban Meta、小米AI眼镜,被称为“贴脸语音助手”。

二、智能眼镜发展现状

2025年,智能眼镜成为AI赋能移动终端的核心赛道,全球与中国市场均呈爆发式增长。

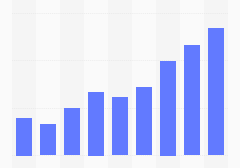

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,全球智能眼镜市场呈现“量价齐升”态势。2024年全球智能眼镜销售量达298.3万副,同比增长67.87%;2025年销量预计激增至1344.8万副,同比增幅高达350.82%,到2029年有望突破1.3亿副。市场规模方面,2025年全球智能眼镜市场规模将达125.8亿美元,同比增幅110.72%,2029年预计攀升至1387.3亿美元,行业增长动能持续释放。

中国市场的增长同样迅猛。2024年中国智能眼镜销量为126.5万副,同比增长90.80%;市场规模为46.9亿元,较2023年激增216.89%。预计到2029年,智能眼镜销量达4153.3万副,市场规模将突破千亿大关(1191.1亿元)。这一增长既源于技术迭代降低了消费门槛,也得益于应用场景从娱乐向生产生活的全面渗透。

技术层面的三大突破为市场增长奠定了基础。

光学显示领域,光波导模组厚度缩至1.5mm,MicroOLED成本年均下降15%,推动终端价格向2000元消费点下沉;

端侧AI能力通过大模型压缩技术实现10倍参数精简,搭配高通AR2芯片后续航可提升至8小时,支撑实时翻译、“看一下支付”等高频场景落地;

应用生态则从消费端向B端延伸,催生工业指导、医疗辅助、无障碍导航等新场景。

政策红利进一步加速行业落地。例如,深圳市工业和信息化局2025年3月发布的《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025-2026年)》明确,到2026年智能眼镜等可穿戴设备产量突破1.5亿台,将工业巡检、远程医疗等B端场景纳入重点扶持领域。

智能眼镜作为下一代智能穿戴设备的核心赛道,正凭借AI交互、虚实融合等特性重塑人机交互方式。

三、智能眼镜产业链分析

(一)产业链图谱

智能眼镜产业链涵盖上游核心零部件,中游技术整合与产品制造、下游渠道分发与场景应用,各环节协同联动,推动行业从“技术探索”向“规模化落地”加速迈进。

(二)产业链上游

上游聚焦核心零部件研发,决定产品性能上限与成本结构,核心包括光学元件、芯片、电池、结构件、摄像头等。

光学与芯片是智能眼镜的核心成本项,不同类型产品的成本构成呈现显著差异。具体来看,AR眼镜BOM成本中,光学显示单元占比达43%,计算单元(核心为芯片)占31%,两者合计占比超七成,是成本主导项;存储与感知单元则分别占15%、9%。而AI+拍摄眼镜的成本更聚焦芯片,以RayBan系列为例,其两代产品BOM成本差异较小,其中RayBan Stories约155.7美元,RayBan Meta约174.0美元,成本差异主要源于主板芯片的升级。

光学元件作为视觉体验的“核心载体”,直接影响显示效果与佩戴舒适度。当前,镜片技术正朝着多功能方向迭代,涵盖近视矫正镜片、电致变色镜片等多元品类,推动镜片行业渗透率逐步提升,产品矩阵日益丰富,而智能眼镜的兴起更催生了镜片应用的新业态。数据显示,2020-2024年,中国眼镜镜片市场保持较快增长;在功能性眼镜需求持续攀升的推动下,预计到2027年镜片行业市场规模达436.8亿元。作为智能眼镜等创新产品的核心组件,镜片技术将持续引领行业发展,为智能终端设备的迭代升级与市场拓展提供关键支撑。

光机与光波导作为智能眼镜向AR互动进阶的核心增量部件,其技术迭代与价值占比持续攀升。随着智能眼镜从音频辅助向沉浸式视觉交互升级,光学性能要求显著提升,光机与光波导在整机成本中的占比已从早期的20%跃升至40%以上,成为决定产品体验的关键。

光机领域,目前市场上LCoS、Micro OLED、Micro LED三种微显示技术处于主流地位。不同技术在尺寸表现上存在显著差异,LCoS以低功耗见长,Micro OLED则凭借高对比度占据高端市场,Micro LED以高亮度、高对比度、低功耗等核心优势,被视作未来十几年最具潜力的技术方向。

光波导方面,阵列波导、全息波导、衍射波导技术分化明显,阵列波导成本低但视场角受限,全息波导则在轻薄化与透光率(需大于85%)上更具优势,国内灵犀微光已实现全息光波导量产,适配消费级AR眼镜。

芯片作为智能眼镜的“算力中枢”,直接决定设备的运算效能与续航表现。其中,SoC(片上系统)芯片因集成度高、性能功耗均衡成为主流选择,它能将CPU、GPU、NPU(AI算力单元)等核心组件及存储器、DSP、专用处理单元等系统级电路集成一体,广泛适配智能眼镜等设备。数据显示,受智能眼镜等终端需求驱动,全球SoC市场持续增长。2024年规模达1384.6亿美元,预计2029年突破2000亿美元,2024-2029年复合年增长率8.3%。这种高度集成的芯片解决方案,不仅为智能眼镜的性能迭代提供了核心动力,更推动了整个行业的规模化应用进程。

目前,主流智能眼镜多采用锂离子/锂聚合物电池,这类锂电池凭借能量密度高、轻量化等特性,精准适配智能眼镜对便携性与续航的需求。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2021-2024年中国锂电池市场规模整体呈上升趋势,2024年已达17500亿元,同比增长25.0%。中国锂电产业链完整,具有一定的成本优势。这不仅保障了智能眼镜的稳定产能,还为其向轻量化、长续航迭代提供技术支撑,形成“锂电池技术进步-智能眼镜体验升级-市场需求扩大-锂电产业增长”的正向循环。

(三)产业链中游

中游承担技术整合与产品制造,连接上游部件与下游需求,核心是总装集成与终端制造,AI大模型与差异化产品是竞争关键。

AI大模型作为智能交互的“大脑”,是智能眼镜核心竞争力的关键所在,需满足设备低功耗、实时响应的场景需求。目前,国际上的OpenAI GPT系列、国内的百度文心一言等大模型,正通过轻量化处理(将参数压缩至10亿级),实现智能眼镜本地端的AI处理功能(如离线翻译等),为智能眼镜的场景化应用提供核心支撑。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2024年中国AI大模型市场规模约为294.16亿元,预计2026年将突破700亿元,这种爆发式发展态势与智能眼镜行业的快速扩张形成协同效应。随着智能眼镜市场的激增,对适配其需求的AI大模型需求也持续攀升,而大模型的技术迭代又进一步推动智能眼镜向更高效的交互体验迈进。

2025年被视为AI眼镜爆发元年,作为智能眼镜的细分品类,AI眼镜凭借轻量化设计和语音交互核心优势快速起量。数据显示,2024年全球AI眼镜出货量为152万副,同比增长533.33%;随着小米、三星等头部厂商密集发布新品,2025年出货量预计同比增长130.26%至350万副,成为拉动智能眼镜市场增长的新引擎。

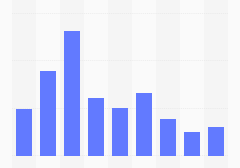

从智能眼镜市场竞争格局看,行业呈现动态变化特征。2021年、2023年,Meta占比较高,核心源于其与雷朋联名推出Ray-Ban Stories、Meta Ray-Ban系列,借先发优势与生态整合力,在全球及中国市场抢占最大份额,社交属性与硬件协同成核心竞争力;2022年,华为因发布Huawei Eyewear,占比突出,展现本土品牌技术突破实力。

智能眼镜市场品牌竞争分层明显,各梯队依托不同优势博弈,推动行业发展。第一梯队以雷朋与Meta合作系列为代表,靠先发优势与生态协同,牢牢占据市场主导;第二梯队聚焦国内企业,华为、雷鸟、小米等借政策支持与本土化研发,在显示技术(如雷鸟全彩波导)、性价比(如小米1999元定价)上打造差异化,研发与渠道能力突出,逐步扩大市场话语权;第三梯队涵盖博士眼镜、星纪魅族、XREA等潜力品牌及立讯精密等代工厂商,它们深耕工业巡检等细分场景或专注代工,持续加码研发生产,成长空间大。

终端产品是技术落地“载体”。终端企业整合上游部件与中游技术推出差异化智能眼镜,其独特特征与大模型融合,深刻改变交互和生活方式。语音交互上,智能眼镜因形态优势适配大模型,实现高效语音操控。华为智能眼镜借盘古大模型、小米AI眼镜凭小爱同学大模型,让用户语音就能完成拍照、播报等操作。视觉感知中,摄像头与人眼视角同步,结合大模型可达成个人AI-Agent效果,像Ray-Ban Meta、RayNeo X3 Pro,经大模型快速处理视觉信息,反馈更精准直观。

在使用场景里,重量、佩戴体验近似普通眼镜的智能产品,依托always-on特性与大模型,成为用户全天候助手。界环AI音频眼镜、李未可LAWK Meta Lens Chat等,借大模型丰富功能,随时响应翻译、陪伴等需求,深度融入生活,拓展智能眼镜应用边界。

(四)产业链下游

下游通过渠道分发与场景落地实现产品市场化,涵盖零售渠道与应用场景,两者相互协同、共同发展。

1.销售渠道:线上线下协同,连锁化趋势初显

线上,电商平台(如淘宝、京东)作为触达大众的核心窗口,凭借直播带货等形式,以60%的占比广泛覆盖消费群体;品牌官网聚焦粉丝运营,占比30%,构建品牌私域生态,满足品牌精准触达忠实用户的需求,二者形成互补,覆盖多元线上营销场景。

线下,传统眼镜店承担试戴、定制服务,解决“佩戴适配”痛点,以10%的占比弥补线上体验短板;行业端则通过代理商拓展专业场景,如雷鸟创新合作超1000家线下网点,覆盖工厂、医院等,助力智能眼镜在工业、医疗等专业领域落地。

因渠道链条长、门店管理非标化,智能眼镜行业格局分散。数据显示,截至2024年底,中国眼镜零售门店超十万家。以宝岛眼镜、博士眼镜为例,2022年宝岛门店数约1200家,2023年博士门店数515家(直营495家),若门店数保持稳定预估2024年宝岛市占率仅1%,其余品牌均不足1%。但渠道服务属性强于产品属性,较高毛利率支撑多元门店存活,未来连锁品牌凭标准化运营有望加速整合。

2.应用场景:消费与行业端并行,技术赋能多元拓展

个人消费端:聚焦户外运动与日常通勤,产品创新驱动渗透。运动(骑行导航、第一视角拍摄)、日常通勤(语音助手、拍照记录)是智能眼镜消费端核心应用场景。以小米AI眼镜为例,其电致变色镜片、语音控制家电等功能,契合消费者日常需求,丰富智能交互体验,助力拓宽消费市场受众,推动消费端渗透率提升。

行业端场景:工业、医疗、教育等领域借助技术提效。

工业领域:智能眼镜发力设备维护与检修场景,可实时监测设备状态、开展远程故障诊断。雷鸟创新与美的合作的AR检修系统,优化设备运维流程、提升故障处理效率,助力工业生产降本增效,成为工业数字化转型的重要工具。

医疗场景:智能眼镜深度参与手术辅助环节,全球首例、欧洲首例智能眼镜手术,以及智能眼镜推进的脊柱内镜微创手术,凭借视觉技术辅助医生精准操作,提升手术安全性与成功率,为医疗精准化开辟新路径。

教育场景:AR教育眼镜逐步走进校园,覆盖多所中学,在虚拟实验等教学环节发挥作用,为学生营造沉浸式学习体验,成为教育创新应用的实践方向,推动教育教学模式变革。

智能眼镜产业链已形成“上游核心部件突破-中游技术整合-下游场景落地”的完整闭环,技术迭代与场景需求双轮驱动下,行业正从“小众尝鲜”迈向“全民普及”。未来,随着光学显示、AI交互等技术成熟,以及“眼镜-手机-汽车”跨生态协同深化,智能眼镜有望成为下一代智能硬件的核心入口,重塑人机交互的未来。