从“诗与远方”到万亿级产业:一顶帐篷带火的露营热

春风拂过帐篷,篝火映照星空,年轻的人儿围坐着,在草地上弹唱——这样宁静美好的夜晚,正从社交媒体的“打卡照”演变成消费市场的新潮流。据央视网报道,随着气温逐渐回暖,人们纷纷走出家门,享受户外活动的乐趣。露营作为一种亲近自然、放松身心的户外活动,成为众多市民的热门选择,也带动了包括帐篷、天幕、折叠桌椅、露营基地等相关产业的发展。从疫情催生的“替代性旅游”到如今万亿规模的产业链,露营经济正在为旅游产业注入新活力,成为中国经济转型升级的鲜活注脚。

从说走就走的“背包客”到装备齐全的“精致露营”

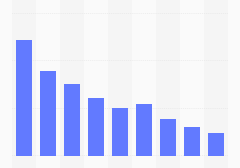

中国的露营文化可追溯至上世纪90年代,彼时的露营多与户外探险、背包客文化绑定,尚未形成大众化消费。2010年后,随着《不见不散》等影视作品对房车生活的浪漫呈现,以及汽车保有量的提升,自驾露营热逐渐萌芽。真正的转折点出现在2020年,疫情阻断了长途旅行,却意外点燃了人们对近郊自然的渴望,城市周边的露营基地如雨后春笋般涌现,露营从“小众爱好”跃升为全民参与的“新生活方式”。艾媒咨询数据显示,预计2025年中国“露营经济”核心市场规模将上升至2483.2亿元,带动市场规模将达到14402.8亿元。

政策的东风进一步加速了这一进程。2021年12月22日,国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》明确,推进自驾车旅居车旅游,实施自驾游推进计划,形成网络化的营地服务体系和比较完整的自驾车旅居车旅游产业链,推出一批自驾车旅居车营地和旅游驿站。2022年11月7日,体育总局、发展改革委、文化和旅游部等八部门联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,明确优化露营产品供给,鼓励开放郊野公园提供露营服务,在城市郊野、农村地区等建设更多露营基地,满足群众就近就便露营需求。

“露营+”模式建构露营生态圈

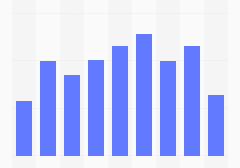

露营经济产业链长,触及范围广,一顶帐篷能串联起营地运营、旅居车、帐篷、服装、生活用品等装备的生产制造,以及与吃、住、游、购、娱等多元消费场景相关的产业链。以帐篷、房车、户外电源为代表的硬件市场率先爆发,iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,2022年中国房车保有量约为30万辆左右,预制菜、户外营地车、便携式智能投影仪等创新产品,成为消费者的新宠,户外露营向精致化发展。

营地运营则从单一的“扎帐篷”升级为“场景化体验”,音乐节、体育赛事、研学……“露营+”模式极大地丰富了消费场景,家庭亲子、企业团建、银发疗养等细分场景的定制化服务成为营地竞争的核心。多元化的消费场景让消费者持续保持对露营的新鲜感,露营不再只是单次消费的“网红打卡”体验,它正在成为越来越多民众的日常户外休闲之选。此外,这种“跨界融合”还催生了“露营管家”“文创策划师”等新职业。据中工网报道,据不完全统计,我国文创从业人员已超百万人,文创市场规模呈增长态势。随着露营经济的兴起,越来越多的新职业被更多人了解,成为就业市场的新亮点。

文明露营助力露营经济可持续发展

然而,在露营经济爆火的背后,垃圾污染、植被破坏等问题同样需要关注。2024年文化和旅游部等14部门联合印发《推动露营旅游休闲健康有序发展》指导意见提出了“文明旅游、绿色发展”,要求加强宣传推广,引导文明露营,从多方面为露营旅游休闲健康有序发展提供有效支撑。部分中小营地因同质化竞争陷入价格战,利润率持续走低;安全设施不足、从业人员培训缺失等问题也制约着用户体验。行业需通过标准化建设与差异化创新破局。

在城市化进程中,人们天然向往“诗意栖居”。当“周末去露营”成为都市青年的生活仪式,一幅人与自然和谐共生的新图景正在徐徐展开。未来,唯有在产业规范与创新活力间找到平衡,在商业利益与生态责任间达成共识,这片承载着“诗与远方”的帐篷,才能真正撑起一个可持续的万亿市场。